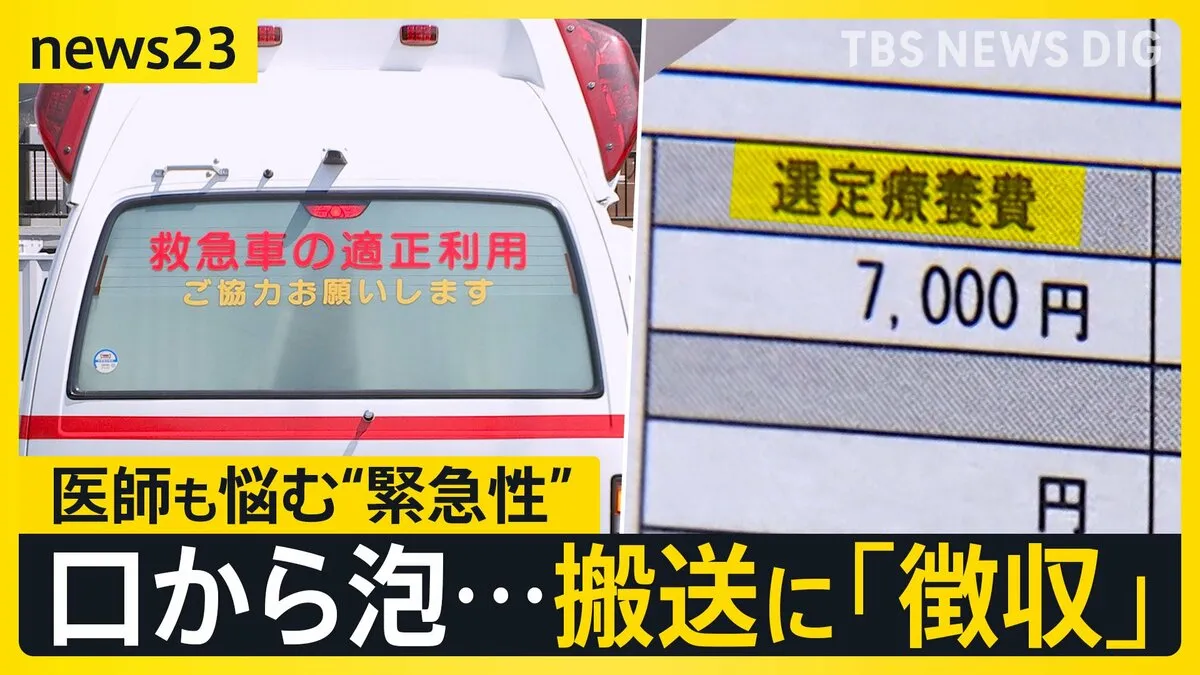

救急搬送の数が増える中、緊急性がないのに救急車を利用した人から“医療費”をとる動きが出始めています。救急医療現場のひっ迫を防ぐ新たな取り組みですが、課題も見えてきました。

【写真を見る】茨城県のガイドライン「緊急性のある可能性が高い事例」とは

救急車「必要なし」→緊急性の低い救急搬送に選定療養費

茨城県つくば市の筑波記念病院では、24時間体制で年間6000件以上の救急搬送を受け入れています。

この日、搬送されたのは男子高校生(16)。

長田雄大 医師

「頭だけ触らせてもらうよ。どの辺ぶつかった?」

野球部の練習中、部員の投げた球が頭に直撃。約2時間後、部活が終わったあとに教員が救急車を呼びました。

高校生の母親と同行した教員に医師は…

長田雄大 医師

「画像も念のため撮りました、頭のCT(検査)。意識も大丈夫だし、麻痺があるわけでもないし、頭のCT(検査)も明らかなものないです」

検査で異常がなかったことを説明したうえで…

長田雄大 医師

「もう一つ、ちょっと申し訳ないけど、午後5時半ぐらいにぶつけて、2時間ぐらい経ってからの救急車。もし救急車を使うのであれば、そのまま急いで呼ぶとかの対応になる。ちょっと選定療養費がかかっちゃいます」

医師が告げた「選定療養費」とは、本来は患者が紹介状を持たずに大きな病院を受診した際に支払うものです。しかし、茨城県内の病院では2024年12月から、緊急性の低い救急搬送にも選定療養費をとることにしました。

救急車の“安易な利用”防ぐためでも…現場の医師が明かす複雑な胸の内

茨城県 大井川和彦 知事(2024年7月)

「本当に無料のタクシー化している、救急車が」

救急車の安易な利用が増えて医療現場がひっ迫しているため、県主導で対策を講じることにしたのです。

診察を終えた男子高校生。母親が会計し、後日、学校の保険で賄うことに。領収書を見せてもらうと、選定療養費「7700円」の記載が。

同行した教員

「(選定療養費がなければ)600円ですか」

医師は「徴収は適正だった」としつつも、複雑な胸の内を明かします。

長田雄大 医師

「本当に毎回思うんですけど、どうしても心配だったら(救急車を呼ぶのは)しょうがないと思っています。(徴収する際の)悩みはまだずっと持ち続けています」

一方、高校生は医師の判断に理解を示しました。

茨城県内の高校生(16)

「安心できるなら、別にお金かかってもいい」

しかし、患者側が納得できないケースもあります。

口から泡ふいた子の搬送も“徴収” 母親「納得できない」

三重県松阪市では2023年、救急車の出動件数が過去最多となり、2024年6月に救急搬送をめぐる選定療養費の導入に踏み切りました。

市内に住む30代の女性は、2024年の年末、当時1歳の息子が救急搬送されました。

松阪市内の女性(30代)

「気付いたら(息子が)泡を吹いて魚のように波を打って、目も白目をむいている状態で。とにかく何かあってはいけない、どうしようという気持ちでした」

息子の身に起きたのは、激しい熱性けいれん。女性は冷静に対応しました。

松阪市内の女性(30代)

「私が救急車を呼ぶかどうかの方に(相談窓口#7119に)お尋ねをして、主人がかかりつけ医の先生に電話で聞いたけど、もうどちらも『すぐ呼んでください』という状況だった」

ところが、救急搬送中に息子の意識は回復。病院で診察した医師は女性に対し、「帰宅してもいいし、入院してもいい」と伝えたといいます。

松阪市内の女性(30代)

「では“一旦帰って様子を見る”としたところ、『選定療養費を』という形だった。“緊急性がなかった”と捉えるんですかと言ったら『そういうわけではないけれども、入院しないので』と言われたんです」

女性は緊急性の有無を、入院するか、しないかで判断されたとして、今も納得できない思いを抱えています。

疑問を感じた人は他にもいます。

沖和哉さんは今年5月、3歳の長男が突然息切れを起こし、かかりつけ医の指示に従って救急車を呼びました。しかし搬送中に症状が治まり、7700円の選定療養費を徴収されました。

沖和哉さん(46)

「先生(かかりつけ医)の指示をもって救急車を呼んでいるのに『え、要るの?』みたいな。『え?何で』って、そういう感じですかね」

松阪市議を務める沖さんは当事者となった今、改善を訴えています。

沖和哉さん(46)

「小児の部分に関しては、もうちょっと緩和というか、柔軟な対応・運用ができるような制度設計に修正してもらいたいなと」

医師も悩む“緊急性” 現場で続く思考錯誤

判断する医師も悩んでいます。

茨城県の場合、県がガイドラインを作成。「緊急性のある可能性が高い事例」として、▼物を喉に詰まらせて呼吸が苦しい、▼突然の激しい頭痛など、約20のケースを挙げています。

しかし、例外も多くあります。

患者

「本当に倒れてたの?」

泥酔して路上に倒れていた男性を第三者が発見して救急車を要請。医師は選定療養費をとらない判断をしました。

小森大輝 医師

「善意の第三者の通報の判断は難しい。決まったものはないと思う」

病院長は、この制度が救急車の適正な利用を促すきっかけになれば、と話します。

筑波記念病院 榎本強志 病院長

「不要不急の救急搬送を減らすというのが一番の目的。選定療養費の有る無しに関わらず、救急搬送を受けたいと思った時は、それが適正かどうかを考えていただきたい」

医療現場のひっ迫を防ぐ「緊急性があるのに躊躇する人もいるのでは」

小沢光葵キャスター:

不要な救急搬送に対する選定療養費は、2024年6月に三重・松阪市、12月に茨城県で導入されています。

茨城県では、導入後の2025年3~5月の救急搬送の件数は3万1841件となり、前の年の同じ時期は3万3961件だったので、減少しました。さらに軽症者の救急搬送も減ったといい、一定の効果があったとしています。

小川彩佳キャスター:

何より大事なのは、救急車が本当に必要な方のところに確実に駆け付けられることですから、不要な救急搬送を減らしていくのは必要なことだと思います。

7700円の“徴収”について、どうお考えですか?

小説家 真山仁さん:

結果的に大したことなかったから「選定療養費をとります」と言われるわけですよね。多くの人にとって医療の専門的な知識はないですから、最初の状態を見て救急性を感じる人はたくさんいるし、相談もしますよね。

昔からタクシー代わりに救急車を使う問題というのはよく言われていたかと思います。ここまでお金をとらないといけなくなったのは、行政に財政力がなくなってきたからが1つの要因だと思います。

1番心配なのは、本当に困っている人がお金をとられたらどうしようと考えてしまうこと。特に生活がギリギリな人たちだと、そもそも病院にかかること自体を気にしている人もいます。

自分で状態がわからない年配の方や子どもに、ガイドラインの項目を見て判断するのは、いくら周りに人がいても難しいと思います。

小川キャスター:

緊急性があるのに躊躇してしまうというケースも出てきかねないですし、緊急性があるかないかの判断がすべて現場に任されているところも難しい部分ですよね。

小説家 真山仁さん:

そもそも医師は医療行為によって、体調の良くない人を助けることがポイントですよね。昔は幼児の救急の小説を書いたことがありますが、熱が出ている、けいれんしているというのはたくさんの例があって、それをどう判断するのかというのも一刻を争う。

例えば、子どもの予防注射の接種の状態を見て判断するけど、全部が全部正しいわけではないという緊張感のなかで、「結果的に大した事なかったから先生が判断してお金を徴収しましょう」というのは、医師への負担が大きすぎるのではないかと心配になります。

========

<プロフィール>

真山仁

小説家「ハゲタカ」「ロッキード」など

最新著書に「ロスト7」

・エアコン「1℃下げる」OR「風量を強にする」どっちが節電?「除湿」はいつ使う?賢いエアコンの使い方【ひるおび】

・スマホのバッテリーを長持ちさせるコツは?意外と知らない“スマホ充電の落とし穴”を専門家が解説【ひるおび】

・「パクされて自撮りを…」少年が初めて明かした「子どもキャンプの性被害」 審議進む日本版DBS “性暴力は許さない”姿勢や対策“見える化”し共有を【news23】